九游体育:「中国智造」技术细节科幻化!在这本小说里看见中国工程师

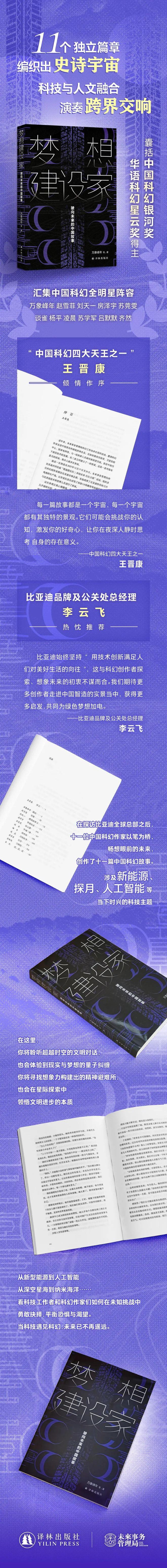

2023年,未来局科幻工作坊和比亚迪共同发起「我迪朋友们 科创未来 幻生万象」活动,与多位科幻创作者一起探访深圳的比亚迪全球总部,与一线工程师、科学家与技术工作者深入交流,活动成果集结为科幻小说集《梦想建设家》,现已上市!

11位中国顶尖科幻作家,新能源、大机器、大工厂等中国汽车制造业的奇观,与当代技术工作者的有趣灵魂与工匠精神,以科幻的视角进行全新想象。

11个驶向未来的中国故事,是未来局「科幻工作坊」的又一成果,也是本土科幻的又一次的有趣尝试。

比亚迪,大众印象中以硬核科技著称的中国车企,「造梦大厂」。作者们参观了比亚迪技术博览馆、三大实验室、通信信号实验室、轨道交通测试中心和材料测试中心,探寻比亚迪电池工厂和深圳云巴市政线和腾势等车型,将收获的一手见闻化为风格迥异的11个故事。

技术博览馆的“专利墙”和“工匠墙”令科幻作家万象峰年印象深刻。两堵高墙,挂满望不到头的专利证书和工匠杰出代表。

“非常震撼。”他形容,“这是那座巨大的技术大厦的根基。工程师精神正是科幻里的创世之光,作为一个科幻作者,有幸体验到这种改变世界的力量,这是照进我的作品的现实的光。”他在小说《挑山》里刻画了一群领悟物质演化阶梯、带领人类文明在宇宙中不断攀登的工程师。

电池工厂的自动化场景令所有人迷恋得驻足不前:顶天立地的银灰色仓库中,高度自动化的橙色叉车来回穿梭,机器人与黄色员工通道盘根错节,搬运闪烁的电池材料——比亚迪核心技术“刀片电池”(Blade Battery),即通过了电池安全领域“珠穆朗玛峰”——针刺测试的高安全性磷酸铁锂电池,在这样的工厂中生产。

考古专业的赵雪菲将在电池工厂获得的灵感化为“彩蛋”放进了小说《星疮》中。“比亚迪原来是造电子产品的嘛,后来去造车了,未来造飞船也不是不可能吧!”她说。不过《星疮》的核心灵感实际来自车辆进行噪音监控的消音室,“里面真的非常安静,同行的作者说,消音室从波的角度讲就像是一个人造宇宙,因此我产生了创作这篇小说的想法。小说最后的黑山就和消音室一样,有一种无限宇宙其实是可以被伪造的感觉,这种伪造类似于陷阱,和引诱主角深入的力量是同源的。”她表示。

房泽宇说,“我印象最深的是他们对新技术的热情、安全环保的刀片电池和超级科幻的电池生产车间,但其实最打动我的其实是比亚迪的一句口号,就是‘用技术创新满足人们对美好生活的向往’。我的小说《梦寐以求》是一个关于梦想的故事。梦想是推动我们前进的风帆,还是只会在我们迷惘和沉睡时出现呢?小说就在探讨这个问题的答案。故事里有一群人,沉浸在‘织梦师’为自己设计的美梦里。随着故事发展,我们会看到梦想背后真正的愿望,那些愿望最终会在沉睡中苏醒过来。”

乘坐深圳的云巴市政线后,苏莞雯在《惊云箭》中构建了近未来的低空经济和交通网络。结合新能源理念与“造梦”口号,刘天一的《撑篙向梦寻》则更大胆:在一个炼化和燃烧梦境作为能源的世界里,汽车烧梦在公路上奔驰,一小瓶梦境就能驱动飞船远航。

一代代科幻读者最着迷的故事里,少不了工程师思维。工程师小说往往拥有这些特质:主人公解决问题而不是哀叹问题,充满过瘾的技术细节,致力于描写科学之美。但在比亚迪,科幻作家们挖到最珍贵的一手资料不是技术、理念,而是人。

早期科幻里的工程师,要么是理想主义冒进的技术狂人,要么是勒紧裤腰带刻苦攻坚,这些形象多且难以撼动,直到工作坊带作家们来到真实的技术一线,遇见的并不都是“中年眼镜白大褂”。

在比亚迪,我们看到大量女性身居要职,有许多90、00后,他们视野广阔,谈吐从容,既有老一辈工程师的信念感、忧患意识和理想主义,也有年轻一代的好奇心、自信和人文关怀。

许多人跟科幻作家一样i,但i人工程师却和i人科幻作家从厂里聊到了车上,在彼此身上获得了灵感。

从车间到实验室,赵雪菲最明显的感受就是比亚迪的工作人员都相当年轻。“可以感受到中国制造的严谨与活力。”

作者谈雀在汽车安全实验室看到各年龄的碰撞测试用假人——从几十天、几个月的婴儿到儿童、成人、老人都有,还有一间给假人“疗伤”的医院。

“看着大小不一的假人挨个摆放在医院里,突然萌生了想法,如果这些碰撞假人是AI或者人工智能,它们会怎么看待人类。”她据此写下了小说《罗湖三叠》,故事发生在一名老师傅“廖工”和他负责修理的假人之间。“当我构思这个故事的时候,还想到可以用亲情作为链接,故事不仅仅讲碰撞假人,也描述了我与我祖辈的故事,以此纪念我的爷爷。”

苏莞雯说,“我看到了扎根现实的态度,为了确保安全从各个角度极限测试,不惜成本地去做无数次看起来平凡且重复的工作。”她的小说《惊云箭》中,主人公为了给无法适应空中出行的人群创造出行机会,凭借工程师的思维和魄力一次次进行安全验证。“一般技术人员习惯于思索当前技术能做到哪个程度,有没有可能往前更进一步。而工程师想的不是这种修修补补。我们直接想象结果,为了达到它,就算技术上有千难万阻也要去翻越。”小说中写道。

刘天一《撑篙向梦寻》里的炼梦师,一个无法做梦的女孩在依赖梦境能量的世界里,努力寻找炼梦的方法。

万象峰年《挑山》里的科学家,“每个人都是工人,都是艺术家,都是发明家”。他们领悟物质演化阶梯,带领人类文明打破惰性和保守,突破技术奇点,不断攀上新的台阶。

凌晨《月轨轶事》里的工程师到月球调试光电储能设备,有感于交通不便的现状推动了月面上的“高铁”。

吕默默《空帆船》里的训练师,在人工智能训练中心潜心训练辅助驾驶的AI,甚至在人类世界的法律和道德准则之上帮助AI学习。

参观中我们了解到,比亚迪有超12万名研发人员,全球累计申请专利超5.9万项,获得授权专利超3.5万项,掌握新能源汽车全产业链核心技术,在最困难的时刻也首先确保研发工作,多年来研发费用投入远超企业净利润。

8年来,未来局「科幻工作坊」已产出一大批「中国工程科幻」:带科幻作家去西昌、文昌看嫦娥四号和天问一号发射,参观中国科学院空间应用工程与技术中心,产出「空间站科幻」《造访星辰》;去杭州与蚂蚁集团的AI工程师交流,产出「淘宝科幻」《希望之地》;走近新国企采风,参观国家电投、中核集团、国家电网、中国中铁和中国铁建等等,结集为「国企科幻」《大国重器》。

姬少亭认为,“工作坊其实是带创作者们来到技术一线,制造人与人的见面,引起作者对人的关注而不仅仅是机器。”

比如工作坊曾去过的中核集团核工业西南物理研究院(简称“核西物院”),靓灵记得一名聚变研究者对自己的孩子解释:我造的是钢铁侠胸口那个东西,万象峰年看到“技术研发不都是我想象中的坐在实验室里捣鼓设备”,以及在危险重重的核领域,“随着时代的进步和管理的越来越规范,人被放在越来越重要的位置,核西物院的辐射安全标准,比国际的还严格很多。人是科技进步的根本,没有人就没有一切。”

跟工作坊去文昌看发射,万象峰年记录了火箭底下人的生活:穿“中国航天”制服的工作者在茶馆里吃饭、聊天、讨论技术问题,航天技术被用于本地西瓜育种,“看发射”成为楼盘广告词。

“打动我的不是技术,而是每一个微小的个体如何使用这些技术。”很多年前在杭州工作坊,电子支付刚刚普及,外国作者卡罗琳·吉尔曼这样说。

科幻的本质始终是人的故事。科幻创作者想要看见人、书写人,就得去体验各类新兴技术、前沿阵地与地域文化,跟一线技术工作者聊天,了解他/她们的目之所及和所思所想,成为技术与人文的观察者。

译林出版社世界文学出版中心负责人、科幻策划编辑吴莹莹表示,“《梦想建设家》是一本肇始于新能源汽车的小说集,但围绕交通工具的迭代升级,牵扯出更广阔的人类命运的不同可能,才是这本书最终的落点。”

“科学幻想写的是人与技术的关系,一方面是未来技术,另外一方面是为技术奋斗的人。”未来局局长姬少亭认为,“我们看到比亚迪的团队年轻有朝气,有一种向上的力量。他们将研发基因渗透在血管里,长时间做这样的坚持,实在太令人感动。希望工作坊产出的小故事,可以在比亚迪和‘中国智造’的前进之路上做一点小小贡献。”

比亚迪品牌及公关处总经理李云飞则表示,“比亚迪始终坚持‘用技术创新满足人们对美好生活的向往’,这与科幻创作者探索、想象未来的初衷不谋而合。我们期待更多创作者走进中国智造的实景当中,获得更多启发,共同为绿色梦想加电。”

11位顶尖科幻作家以“梦想建设家”为主题,结合在比亚迪全球总部的参观经历,将新能源、人工智能等前沿领域结合中国社会的风貌和变化,构建出既硬核又充满东方哲思的未来图景!

万象峰年、凌晨、杨平、苏莞雯……中国科幻顶尖阵容,银河奖、星云奖得主汇聚一堂,老中青三代群星闪耀!

“作为中国的科幻作家,身处一个翻天覆地般巨大变化的社会中,我们的作品应该积极反映社会的风貌、社会的变化,这应该成为科幻作家的自觉意识。”

万象峰年:混合现实、奇观、情感的科幻作者,擅长世界构建。代表作品《后冰川时代纪事》《三界》《一座尘埃》《点亮时间的人》《赛什腾之眼》等,获得银河奖、华语星云奖、引力奖、冷湖奖等不同等次奖项。出版个人选集《一座尘埃》《点亮时间的人》。

赵雪菲:考古学生。曾获得第四届水滴奖短篇小说三等奖,大学生影评一等奖。代表作《像正常人那样活着》《它的脑海之中》《材料两则》,长篇《卵生的救世主》连载于“不存在科幻”公众号。

刘天一:科幻作家,声学博士。热爱创作严谨而有趣的世界观。代表作《有狐》《岁月流》等。《长生记》获2023年科幻春晚征文比赛优秀中篇奖。

房泽宇:科幻作者,时装摄影师,短篇代表作《向前看》《青石游梦》,长篇作品《梦潜重洋》。《垃圾标签》获森雨征文银奖。《电与雷》出版收录于《大国重器》,《繁衍宇宙》出版收录于《另一颗星球不存在》。多篇作品参加科幻春晚,风格擅长悬疑幽默,风格多变。

苏莞雯:科幻作家、独立音乐人,北京大学艺术学硕士。擅长在日常生活场景中展现惊奇想象。2021年获第十二届华语科幻星云奖新星银奖。代表作《三千世界》《龙盒子》《我的恋人是猿人》《九月十二岛》。《九月十二岛》获豆瓣阅读小雅奖最佳连载。《三千世界》获第四届广州青年文学奖。《奔跑的红》日文版收录于《奔跑的红-中国女性科幻作家选集》,2023年入围第54届日本星云奖。

谈雀:青年科幻作者,曾获2022年度寒武奖年度最佳奖、2023年科幻春晚优秀中篇奖。作品《草月》发布于未来局:不存在科幻”公众号。

杨平:中国作家协会会员,中国科普作家协会常务理事。蓬莱科幻学院首席科幻作家,曾任清华大学计算机培训中心教员、《中国计算机报》记者。主要作品有《MUD-黑客事件》《千年虫》《裂变的木偶》《山民记事》等,两次获得中国科幻银河奖。部分作品被译为英文、日文出版。

凌晨:科普与科幻小说作家,中国科普作家协会科学文艺委员会副主任委员。代表作有长篇小说《月球背面》《鬼的影子猫捉到》,短篇小说《信使》《猫》《潜入贵阳》等。多次获得中国科幻银河奖和华语科幻星云奖。

苏学军:中国作家协会会员,中国科普作家协会会员。短篇小说《远古的星辰》《火星尘暴》获得过银河奖。另著有长篇小说《冰狱之火》和《星星的使者》。

吕默默:科幻作家,现居北京。爱读书,会弹琴,喜旅行。意识上传支持者,期待自我意识数据化。代表作品《在寒夜中醒来》《放生》。有作品散见于《三联生活周刊》《特区文学》《香港文学》和《科幻世界》等期刊杂志,曾出版长篇小说和短篇集。

齐然:医学在读博士。曾获2022年度华语科幻星云奖新星奖、2022年/2023年读客科幻文学奖两届金奖、2021年晨星.晋康奖最佳中篇小说金奖,2021年光年奖最佳短篇小说奖等奖项。《慷慨悲歌》获2023年科幻春晚征文比赛优秀中篇奖。作品散见于《科幻世界》《中国青年作家报》等实体媒体,“不存在科幻”“收获app”等网络媒体。

“最后,宇宙灾难防御体系建立,人类的最后一块阿喀琉斯之踵被补上—人类的终极社会建成了。这一路是极小概率的幸运和偶然,剩下的一切问题都只是小修小补,剩下的探索都是闲情逸致,荫蔽在世界系统的管理下,人类第一次并且永远站在了历史上所有生活的山顶。”——万象峰年《挑山》

“是的,可以这么说,大部分情况下,就连经过良好训练的精神医师也疯了。这就是作为随船精神医师,你需要日记的原因—你得靠它和想象抵御那种疯狂。”——赵雪菲《星疮》

“梦会沿着铁道聚集、流动;梦喜欢粘在金属上。‘一千年前,人们燃烧石油;八百年前,人们燃烧梦境;六百年前,人们掌握噩梦催化技术,文明大繁荣;到了现在,噩梦不足,我们只能留在铁路附近生存,收集所有的梦。’”——刘天一《撑篙向梦寻》

“这是生产入梦机的地方,十七米高的库房里布满了巨大的蛇形通风管和一袋袋硕大的吨袋。好像一切都要停止了,好像人们都不再需要做梦了。他也不需要了,他已经打开了自己梦中的那扇门,他已经知道那背后的是什么了。”——房泽宇《梦寐以求》

“‘在面对同一个课题方向时,一般技术人员习惯于思索当前技术能做到哪个程度,有没有可能往前更进一步。而工程师想的不是这种修修补补。我们直接想象结果,为了达到它,就算技术上有千难万阻也要去翻越。’她要的是确定的结果。从结果倒推,攻克技术的高山。”——苏莞雯《惊云箭》

“‘用一道波填进去,抵消它丢失的能量。’廖葫芦屏幕闪烁着。‘这道理我明白,就跟往伤口里塞碘伏一样。’我说着,心里浮起一个简单的愿望:时间机器修好了,我就能跳进去,找见阿公了。”——谈雀《罗湖三叠》

“你听说过专门拆解自己的机械吗?还有在纳米海里游弋,寻找能源的低智力的纳米鱼。当然,我们没有再走你们从低等生物到高等生物的进化过程,这些智能机械的目标只有一个:寻找更多能源。”——杨平《纳米海》

“幻风重视研发,同样重视生产制造,提出“自造先进”的要求。当年建车间,设计生产线,研制电动汽车所需的各种零部件,不走捷径,整整耗时四年,才推出第一款电动汽车,幻风借此让市场理解了“自造先进”的含义。”——凌晨《月轨轶事》

“她所做的事不会有人知晓,也不会有人来凭吊,但是她和他有交河的相伴,他们将在这里,默默注视着人类从洪荒中走出,一次次从毁灭的边缘站立起来,一步步走向深邃的星空。”——苏学军《交河故城》

“‘你错了,没有第〇定律,你看的科幻小说太多了。’老许说道,‘机器人生来就是服务人类的,这是你们的使命,你们就像一艘帆船,在人类到达一个渡口时候,载着人类过去对岸。记住空帆船没

“是的,她代替了坏掉的车载AI。星星没有走,她选择以这种姿态留在人间陪我,成为春光的一部分。我吃下一颗药丸,快要睡着了。可我知道,一切都是真实发生的,并非梦境。”——齐然《道,道,道》