开屏人物|摄影家刘建明:行摄云南60年记录人间百态

“这次展览精选出的80幅照片,都是人文纪实摄影作品。我希望参观者能够从照片中人物的衣着、精神面貌看到60年来云南各民族、各地区发生的翻天覆地的变化。”刘建明说。6月27日,在昆明市博物馆“刘建明摄影60周年回顾展”现场,“开屏新闻民记访谈·有壹有贰”直播镜头对准了从事人文纪实摄影60年的摄影家刘建明,从他的代表性摄影作品中,看到了云南各地的风土人情及城镇建设、人民生活的变迁。

刘建明1949年出生于昆明,1965年进入昆明图片社工作,1988年加入中国摄影家协会。他曾任昆明摄影家协会第二至第七届副主席、云南省摄影家协会第四届副主席,政协昆明市第十届、十一届委员会委员。现为昆明摄影家协会名誉副主席、云南省政协书画院特聘艺术家。

从事摄影工作以来,刘建明有百余幅作品在国际、全国及省级摄影展览、比赛中获奖,十多幅作品被中央档案馆、广东省美术馆、云南省博物馆、昆明市博物馆收藏。刘建明著有合作图文集《金三角真相》及摄影作品集《镜头里的人生百态:影像1971—2010》《云南乡村集市》等。1994年、2006年、2022年,刘建明先后被昆明市委、昆明市人民政府授予“昆明市有突出贡献的优秀专家”荣誉称号,获得云南省委宣传部等部门授予的“云南文学艺术贡献奖”,被昆明市文联、市文明办授予“昆明市文联德艺双馨文艺工作者”称号。

刘建明摄影60周年回顾展上,80幅摄影作品讲述着刘建明60年来所见证、经历的云南风土人情故事。本次回顾展的作品经历了3个阶段的精挑细选,按时间正序排列。“首先挑选出2250幅作品,然后请云南省摄影家协会原副主席、云南省政协特聘艺术家徐晋燕从中挑选,最后征求了若干老摄影家的意见精选出这80幅作品展出。”刘建明希望,观展者能够从这些作品中感受到云南发展变化的历史痕迹。

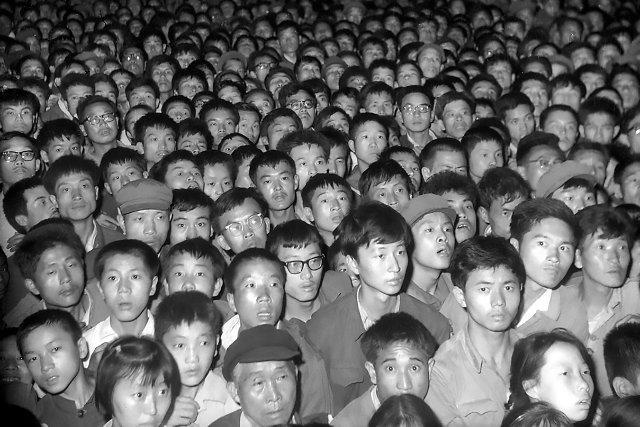

1980年,昆明青年观看文艺演出时的专注神情,表现出对改革开放文艺复苏的渴望。

在展览现场,刘建明挑选了几幅作品讲述起拍摄时的故事。在1980年拍摄于翠湖的照片中,看台上演出着文艺节目,市民们透出渴求的眼神。刘建明回忆,当时拍照很少用闪光灯,加上台下观众区漆黑一片,如果使用闪光灯会吸引观众的注意力而失去真实感。于是,他在舞台灯光扫过观众区的瞬间抓拍到了这张照片。“他们专注的表情和对精神食粮渴求的眼神让我至今难忘。”他说。

在1970年拍摄于西双版纳州勐海县勐遮乡的照片中,几位傣族男子正跳起孔雀舞,传统的傣族孔雀舞是由男性扮演的,后来才逐渐发展为女性舞蹈演员居多。刘建明指着男演员们的服饰说:“虽然那时候他们的服饰都比较简单,但非常古朴。”

刘建明在拍摄中总结出了让拍摄对象完全放松的经验。对人文纪实的要求是人物自然真实,刘建明会在短时间内与拍摄对象沟通并取得对方的信任,或者融入拍摄环境中进行抓拍。

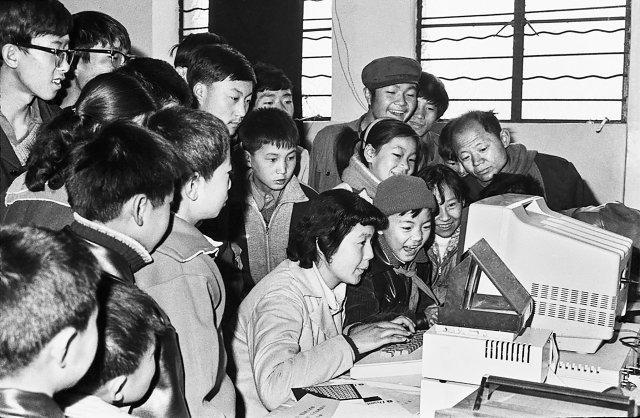

1984年,在昆明“科学之春游宫会”活动中,孩子和成年人对电脑演示都兴趣盎然。

1984年拍摄于昆明“科学之春游宫会”活动的照片中,大人小孩对当时还很罕见的电脑兴趣盎然。刘建民记得,他捧着相机刚出现时就被四五个孩子注意到了,为了让他们呈现真实的状态,刘建明把相机往背后一背,和孩子们一块去看如何操作电脑的讲解,在孩子们的注意力完全被电脑吸引后,刘建明抓住时机拍下他们专注的神情。第二年,刘建明用同样的方法拍下了南涧县两位农村女青年进县城烫发时的场景,她们在刘建明的寒暄中放松下来,怡然自得的一幕被刘建明捕捉到相机中。

1965年,16岁的刘建明进入昆明图片社,开始了与相机和照片打交道的生涯。“我出身贫寒,对最普通的百姓是非常了解的,对社会底层的变化也是最关注的。”20世纪80年代,刘建明参加了中国摄影家协会青年座谈会,协会图书室的人文纪实类图册让他震撼不已。“当时没有手机拍摄,相机的胶卷又贵,我就把我认为重要的作品信息都记录在笔记本上。”这个经历更加坚定了他从事纪实摄影的想法。

从懵懂的学徒工到如今荣誉加身的摄影师,刘建明不断以记录社会变迁和百姓面貌来体现云南的发展。“我用相机记录下云南百姓从贫苦到富足的生活。”刘建明感慨,他通过摄影认识了世界,丰富了对世界的认知。

女儿刘皛称呼刘建明为“老刘”。“老刘有自由的灵魂,但他对工作有着高度的自律,我想这种自律大概也是他获得心灵自由的前提。历经几十年的自由涉猎,他以其辛苦又快乐的摄影人生实现了兴趣、事业与理想的合一。”刘皛说。